ベルトラン・ド・ビリー 指揮

ウィーン交響楽団

スロヴァキア・フィルハーモニー合唱団(合唱指揮 ブランカ・ユハニャコヴァ)

マティス(画家):ウォルフガンク・コッホ(Br)

アルブレヒト(マインツ大司教):カート・ストレイト(T)

リーディンガー(富裕市民):フランツ・グルントヘーバー(Bs)

ウルズラ(リーディンガー娘):マヌエラ・ウール(S)

シュヴァルプ(反乱指導者):レイモンド・ヴェリー(T)

レギーナ(シュヴァルプの娘):カテリーナ・トレチャコワ(S)

ローレンツ(マインツ大司教代理):マーティン・スネル(Bs)

カピト(大司教の顧問官):チャールズ・リード(T)

シャウンブルク(将校):オリヴァー・リンゲルハーン(T)

伯爵夫人:マグダレーナ・アンナ・ホフマン(Ms)、他

演出: キース・ウォーナー

装置: ヨハン・エンゲルス

衣装: エンマ・ライオット

照明: マーク・ジョナサン

映像監督: ペーター・ランツマン&パウル・ランツマン

(2012年12月 アン・デア・ウィーン劇場 収録 Naxos)

ヒンデミットが1935年に作曲したオペラ「画家マティス」はかナチのためになかなか上演できず、先に管弦楽版・交響曲だけが初演されました。オペラの方は1938年にチューリヒで初演されましたがこの年の三月にオーストリア共和国はドイツに併合されています。台本もヒンデミットが書き、イーゼンハイムの祭壇画等で知られる画家、マティス(通称Matthias Grünewald/Mathis Gothart Neithart 1470?1475年頃 - 1528年8月31日)とドイツ農民戦争の頃(1524年)を扱った作品です。同時代のオペラとしてはR.シュトラウスの「平和の日」、「ダフネ」やシェーンベルクの「モーセとアロン」等がありますが、ホロコーストの時代に生まれた作品でも作曲者のアイデンティティとか価値観によって違った果実を結ぶものだと興味深いものがあります。と言ってもこの作品が反ナチの精神で貫かれたものでもなさそうで、色々な解釈がされているようです。しかし、劇中のマティスの最期、その描かれ方を見ると自己弁護だとか傍観、そういうものの正反対な姿勢が見て取れます。大司教に雇われた画家が反乱農民に肩入れしたので、大司教に屋敷を提供の申し出まで受けたのにもう絵を描くことはできないとして去って行く、創作の世界とは言えこの姿は選挙をクリアすれば禊が済んでチャラという現代とは違う潔癖さが見られます。

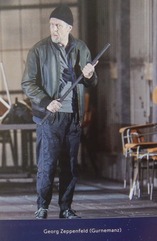

ヒンデミットが1935年に作曲したオペラ「画家マティス」はかナチのためになかなか上演できず、先に管弦楽版・交響曲だけが初演されました。オペラの方は1938年にチューリヒで初演されましたがこの年の三月にオーストリア共和国はドイツに併合されています。台本もヒンデミットが書き、イーゼンハイムの祭壇画等で知られる画家、マティス(通称Matthias Grünewald/Mathis Gothart Neithart 1470?1475年頃 - 1528年8月31日)とドイツ農民戦争の頃(1524年)を扱った作品です。同時代のオペラとしてはR.シュトラウスの「平和の日」、「ダフネ」やシェーンベルクの「モーセとアロン」等がありますが、ホロコーストの時代に生まれた作品でも作曲者のアイデンティティとか価値観によって違った果実を結ぶものだと興味深いものがあります。と言ってもこの作品が反ナチの精神で貫かれたものでもなさそうで、色々な解釈がされているようです。しかし、劇中のマティスの最期、その描かれ方を見ると自己弁護だとか傍観、そういうものの正反対な姿勢が見て取れます。大司教に雇われた画家が反乱農民に肩入れしたので、大司教に屋敷を提供の申し出まで受けたのにもう絵を描くことはできないとして去って行く、創作の世界とは言えこの姿は選挙をクリアすれば禊が済んでチャラという現代とは違う潔癖さが見られます。 これまではオペラの「画家マティス」は全曲盤のLP、CDはありましたが舞台上演の映像ソフトがまだなかったはずです。それが2012年にアン・デア・ウィーン劇場での公演を収録したものが突如出てきました。この作品は特に舞台、視覚的要素が占めるところが大きいと思われ、今回は初めてマティスやアルブレヒトの苦悩が実感できた気がします。幕という構成ではなく、場又は景と言う物語・場面の区切りが七つあって、次のような内容になります。第1「マティスが反乱軍を助ける」:農民反乱軍のリーダーのシュヴァルプ父娘を匿い逃がす。第2「市民らの抗争」:大司教アルブレヒトがマインツの守護聖人聖マルティンの聖遺物を持って登場し、混乱を収める。第3「焚書と司教結婚の画策」:ルター派の市民の所へ軍隊が書物を処分に来る。ウルスラとアルブレヒトを結婚させる計画が持ち上がる。第4「農民反乱軍の鎮圧」:反乱軍が伯爵を処刑し、夫人を凌辱するもやがて鎮圧され、シュヴァルプは殺される。第5「司教の結婚拒絶」:ウルスラが司教と結婚することでルター派側との停戦が画策されるがアルブレヒトはこれを拒否する。第6「オーデンヴァルトの森」:マティスが聖アントニウスの姿になり、姿を変えた登場人物による悪魔の誘惑を受け、最後に聖パウロに姿を変えたアルブレヒトに絵を描くことを勧められる。第7「レギーナの臨終と旅立」:レギーナの最期を看取った後、大司教が訪ねて来て屋敷の提供を申し出るが固辞する。のこされた時間を静かに過ごすことを願い旅立つ。舞台中央に巨大な磔刑のキリスト像が配置されています。各景ごとに舞台が回転して磔刑像の向き、見え方が違ってきます。ということは画家マティスも日本ではまだ上演されていないようです。

これまではオペラの「画家マティス」は全曲盤のLP、CDはありましたが舞台上演の映像ソフトがまだなかったはずです。それが2012年にアン・デア・ウィーン劇場での公演を収録したものが突如出てきました。この作品は特に舞台、視覚的要素が占めるところが大きいと思われ、今回は初めてマティスやアルブレヒトの苦悩が実感できた気がします。幕という構成ではなく、場又は景と言う物語・場面の区切りが七つあって、次のような内容になります。第1「マティスが反乱軍を助ける」:農民反乱軍のリーダーのシュヴァルプ父娘を匿い逃がす。第2「市民らの抗争」:大司教アルブレヒトがマインツの守護聖人聖マルティンの聖遺物を持って登場し、混乱を収める。第3「焚書と司教結婚の画策」:ルター派の市民の所へ軍隊が書物を処分に来る。ウルスラとアルブレヒトを結婚させる計画が持ち上がる。第4「農民反乱軍の鎮圧」:反乱軍が伯爵を処刑し、夫人を凌辱するもやがて鎮圧され、シュヴァルプは殺される。第5「司教の結婚拒絶」:ウルスラが司教と結婚することでルター派側との停戦が画策されるがアルブレヒトはこれを拒否する。第6「オーデンヴァルトの森」:マティスが聖アントニウスの姿になり、姿を変えた登場人物による悪魔の誘惑を受け、最後に聖パウロに姿を変えたアルブレヒトに絵を描くことを勧められる。第7「レギーナの臨終と旅立」:レギーナの最期を看取った後、大司教が訪ねて来て屋敷の提供を申し出るが固辞する。のこされた時間を静かに過ごすことを願い旅立つ。舞台中央に巨大な磔刑のキリスト像が配置されています。各景ごとに舞台が回転して磔刑像の向き、見え方が違ってきます。ということは画家マティスも日本ではまだ上演されていないようです。全体的にマインツ大司教側(ローマカトリック)と農民反乱軍、市民側(ルター派)のいずれもが美しくは描かれず、さめた見方ですがこれは作品と演出の両方によると思いました。反乱軍側は舞台上ではっきりそれと分かる所作で伯爵夫人を凌辱する、市民側は大司教を妻帯させようと画策する。一方鎮圧する大司教側の軍隊は農民を殴殺し、シュワルプも徹底的に突き殺されています。焚書に抗議するルター派側の市民が最初登場した時は黒い帽子に黒い外套という服装なので、一瞬ユダヤ教のラビの集団かと思いました。第6場の始まりで大司教アルブレヒトとマティスが背中合わせに立ってそれぞれ反対報告へ歩くところで磔刑像の足首から先、膝の上方から分かれてバラバラになります。最後、第7場では再び像がつながったように見えますが、足の方は映らないのでよく分かりません。この公演ではマティスが横たわり、息を引き取ったように見えるところで終幕となりました。

この年代のオペラでは大アリアのような楽曲はありませんが、終演後に一番大きな拍手を受けていたのはマティス役のコッホで、次に大司教役のストレイトでした。コッホは先月のパルジファル(ウィーン)ではクリンクゾールを歌っていた他、ケント・ナガノのローエングリン(バイエルン)ではテルラムントを歌っていました。ストレイトはセヴァスチャン・ヴァイグレの指環でローゲを歌っていました。主なキャストはおおむね好評のようで、指揮のド・ビリーも喝采を浴びていました。ところでヒンデミットのオペラは日本初演のデータどころか解説もあまりありませんが、カルディヤックは2013年に新国立で初演されたと出ていました。